�o�R�ł̔��Ȃ�������

�P�D��ꂸ�ɕ����R�c5�J��

�E�����̑��͂���ȁB�E�ŏ�10���͂���������

�E�����ɂ���

�E�M�A�`�F���W������

�E�x�e�����

�@�����Ȃ�˘f�����e���肾�Ǝv���܂����A�g�̂̎d�g�݂�m����H���Ă����Ɣ[������ ���炦��܃J���ł��B

�Q�D�g�̂̎d�g�݂̓n�C�u���b�h��

�ؓ��ɂ͔��Ɛԋ����邱�Ƃ͂��������Ǝv���܂����A�ǂ���̋ؓ������k����ɂ� ATP�i�A�f�m�V���O�����_�j�����āA���̃G�l���M�[��p���Ă��܂��B�Ⴂ�͂��� ATP�Đ����@���قȂ邱�Ƃɂ���A���̒ʂ�ł��B���E�E�E�u�h�E���A�O���R�[�Q�����̉h�{������_�ɕ������Ă��̃G�l���M�[�� ATP���Đ��B1���w�����݂̂ŏu���͂����邪�A�u�h�E��1���q��2��ATP�������� �ł��Ȃ��B�h�{���̖��ʎg�������A�זE���ɉh�{�����Ȃ��Ȃ�Ƌؓ��̓������ł� �������Ԍp������B�h�{���̕⋋�Ɏ��Ԃ������芮�S���A�܂ł�1���Ԉȏ�K�v�B �э��ǂ����Ȃ��A���g�p���ɂ͓��_�̘V�p�����������ؓ���J���������B

�ԋE�E�E���A���b�A���_�A�`������������h�{�����A�_�f��p���Ăg2�n�A�b�n2�A �Ɋ��S�������A���̃G�l���M�[��ATP���Đ��B10��ނ̉��w�����ɂ��T�C�N���� �K�v�Ƃ��邽�ߎ��Ԃ������邪��U�T�C�N�������n�߂�ƌp��������B�u�h�E ��1���q��36��ATP���ł����Ɍ����I�A���V�p�������܂炸��J���Ȃ��B �э��ǂ��������菄�炳��h�{���A�_�f�̎�荞�ݗe�ՂŐg�̑S�̂ŏz�n�ɂȂ��Ă���B

�e�ؓ��͂��ꂼ��̓���������A�ɂ��g���������Ă��܂��B�ʏ�͐ԋ��������� ���܂����A���ω����������Ƃ��͐ԋ��A���ł����A�����₤�`�Őԋ��\���@�\���� �܂ł̊Ԃ𔒋������܂��B�ԋ��@�\�������Ɣ��͋x�����h�{����⋋���Ȃ��玟�̕� ���ɔ����܂��B��L�}�ɔ���2��ނ���܂����A���͍X�ɍו������ꐔ10�b�̌p���Ɛ� ���̌p���\�ȋؓ��ɕ�������̂�����ω��ɑΉ����悤�Ƃ��Ă��܂��B

����͂܂������n�C�u���b�h�Ԃ̃G���W���ƃ��[�^�[�̎g���������̂��̂ł��B���[�^�[�� �_�f��K�v�Ƃ����u���͂��ł��n�����̑���ȕ��ׂ����܂�����Ă��܂����A���s���� ���Z�����������܂���B���̕⊮�Ƃ��Ē�펞�ɏ[�d�����̕ϓ��ɔ����S�̂Ƃ��Č������� �߂Ă��܂��B�܂������ؓ��ƃn�C�u���b�h�Ԃ͓��l�ȓ��������Ă��܂��B

�����A�ؓ��ɂ͍������s����1����܂��B�n�C�u���b�h�Ԃ̓R���s���[�^����Ŗ����ȓ��� �͂��܂��A�ؓ��͔]�̂���l���܂̖��߂ɐ��ɒ����ŁA���ɔ��͉ߓx�ȗv�������Ă� �����Ɏ��s���悤�Ƃ��A���S�ɔ��ʂē������ł��Ȃ��Ȃ�����ŁA�g���E�ł��h�Ƃ���l�� �܂ɕԓ����܂��B���͂��̎��ł͎�x��Ŕ��͂��炭�ċN�s�\�̏�ԂɂȂ�܂��B���̏� �ԂŐԋɉ��������߂�Ɛԋ������ȓ��������悤�ƌ����ɂȂ�܂��B�Ƃ��낪�A������� �����ω��ɂ��ア�ԋ͉ߓx�ȕ��ׂ������邽�тɎ����̐g�����זE�j����N�����Ă��܂� �܂��B�����Ă�����Ƃ���ŋؓ��@�ےf���������؍זE����̕��ׂ��܂��܂��������z���� �����܂��B����̏Ǐؓ��ɂł��B

���̂悤�ɐԋƔ��͋����W�ɂ���܂����A��U�o�����X�������Ɖ�����ɂȂ�܂� ����A�e�ؓ��ɉߓx�ȕ��ׂ�������Ȃ��悤�ɔ]�Œ������Ă����K�v������܂��B

��������R���g���[���ł��Ă���Ή����Ԃł��p�����ĕ������Ƃ��ł��܂��B

�ł͋�̓I�ȓo�R�Řb��i�߂Ă����܂��傤�B

�R�D�����̑��͂����

�@������Ɖߌ��ȕ\���ł��ˁB�������A�o�R�ł͕s�v���Ɣ��f���Ă��܂��B�����̑��̎�|�� �w�ߓx�ȉ^���`�Ԃɑ��Ă������ł���悤�ɗ\�ߋؓ������܂��Ă����B���̂��߂Ɋe�ؓ� �����E�܂ŋ��L���������Ԑ��𐮂���x���Ƃ��Ǝv���܂��B�����A�����ӂ�Ɏg���^�� �ŏu���͂��Ɍ��E�܂ŏo�������Ƃ��ɏ����̑��͗L�����Ǝv���܂��B�o�R�̏ꍇ�A�ԋ؎g �p����O��ł�����A���̐ԋ��\������܂��鏀���̑����K�v�ł��B�������A���̗ނ̏��� �̑��Ȃ�đ��݂��܂��A�ԋ��\������܂���̂�10���ȏ�K�v�ł��̂Ŏ��ԁE�̗̖͂� �ʂł��B����ȏ����̑������Ĕ��ʂɎg���A�ԋւ̐�ւ������܂������Ȃ��悤�� ����Ȃ������܂��ł��B�S�D�ŏ�10���͂���������

�o�R�̏ꍇ�A���炭����Ƃ����ɓo��Ɋ|���邱�Ƃ������Ǝv���܂��B�Ƃ��ǂ���������� �ł����A�o��Ɋ|�����Ă����n�Ɠ������݂Ői�݁A���炭���đ����[�C�[�C���Ă���l���� �܂��B���ꂪ�ł��ǂ��Ȃ��������ł��B���n�Ɠ����X�s�[�h�œo�����ꍇ�A�������߂̃W���M ���O�ɕC�G���܂��B���n�͐����ړ��̂��߁A���������I�^���ʂ́g�O�h�ł����A�̏d60kg�̐l ��25cm�̊K�i����i�o��̂́A�RKg�̃_���x����10��㉺����^���ʂɕC�G���܂��B�ʏ�̃r ����3�K�܂ł͖�50�i����܂����A�_���x���ł�500��ɑ������A���n�ŕ��������Ńg���g���g ���ƃ��Y�~�J���ɓo��Ƒ���炷�͓̂�����O�ł��B������ؓ����J�j�Y���Ő������܂��傤�B�ʏ�̕��n���s�ł͐ԋ݂̂̊����ł��B������ �g�o��h�̊��ω���������Ɛԋ͂т����肵�ԋ̊����������ɂ��悤�Ƃ��܂��B�������A �ԋ͔��Ɍ����I�ȃG�l���M�[�z���s���Ă��锼�ʁAATP�̍Đ���10��ނ��̉��w�������o ��1�T�C�N����B�����邽�ߊO�����ɂȂ��Ȃ������ł������Ԃ�K�v�Ƃ��܂��B�X�ɁA������ ����ԋ�@���N���A�h�{���Ǝ_�f���z�����錌����������������A�h�{���ƂȂ�̑��A�_�f ��������̌ċz�튯�������ɂ��đQ�����S�ȑ̐��������܂����A�����Ɏ���܂łɂ�10���ȏ� �̎��Ԃ��K�v�ł��B

�ԋ���������܂ł̊Ԃ́A�G�l���M�[�����������������ł��锒�������܂��B����1 ��ނ̉��w���������Ȃ��A�u�h�E���E�O���R�[�Q�������Ė��_�f��ATP�Đ��̃G�l���M�[�� ���邽�߁A�זE���ő����ł��O���̋}���ȕω��v���ɂ��Վ��őΉ����܂��B���ʁA�G�l���M�[ ���̖��ʐH�������A�זE���ɂ���u�h�E���E�O���R�[�Q���������Ɏg���ʂ����Ĕ��؇Ua�Ő��\ �b�A���؇Ub�Ő�����ɂ͋@�\���Ȃ��Ȃ�܂��B�ċN�܂łɂ͓��_���̘V�p����|�����h�{���� �\�����������܂Œ����ԑ҂��Ȃ���Ȃ�܂���B�ʏ�͋ؓ����̂��ׂĂ̔�����Ăɓ��� ���Ƃ͂Ȃ��e�זE����サ�ē������ߔ�r�I�������ԑΉ��\�ɂȂ�܂����A�S�͎��������E�� �w�߂𔒋ɏo���ƁA���͂��ׂč쓮���A�܂��������؇Ua�Ő��\�b�A���؇Ub�Ő����������� �܂���B

���͂����܂ŗՎ��Ή��̋ؓ��ł����A���Ⴂ���₷���̂́A�o��n�߂̎��A���n�Ɠ����X�s�[ �h�ŕ����Ă����̓����ɂ�萔���͓o��Ă��܂����ƂŁA�{�l�͂���Ȃ炸���Ƃ�����Ɗ��� �����A���炭���đ��������Ȃ��Ȃ�A�����[�C�[�C�r���Ȃ��Ĕ��ʂĂĂ��܂����Ƃł��B�� �͈�U��J����ƂȂ��Ȃ�������X�܂ŋꂵ����Ԃ��������邱�ƂɂȂ�܂��B���͕� ���ȋؓ��ł����A�ߐM�͋֕��ŁA�n�C�u���b�h�Ԃ̃��[�^�[�Ɠ��l�ɂ����܂ł��Վ��ؓ��ƐS�� ��ׂ��ł��B

�ł͂ǂ̂悤�ɕ������B�����܂Řb��i�߂�Α�}�̌����͕t���Ă��Ă���͂��ł��B���͐� �����������Ȃ��A�ԋ͏\���@�\����ɂ�10���ȏ�K�v�A���̗��҂̃M���b�v�����܂����߂邱 �Ƃ��ł���Ζ������ł��B�ԋɂ͊����ω��������Ƃ�`�������Ă��镪���܂ߑS�ؓ��̊� ��������������悤�ɂ��܂��B����A���ɂ͂��ׂĎg�p����̂łȂ��A1/10�`1/5 �ʂ̊����ɗ��߁A�ԋ��t����]�ł���悤�ɂȂ�܂ŏ������łP�O���ȏ㎝�����A�ԋɃo �g���^�b�`�����܂��B�n�C�u���b�h�Ԃł͂��̃^�C�~���O�����ɍI���ɃR���g���[������Ă��� �����A�l�̑̂ł͂Ȃ����R���g���[������Ă��Ȃ��A�ӎ����ĕ��s���邵���Ȃ��悤�ł��B

�u�ӎ����ĐԋA�����R���g���[������Ƃ����Ă����ۂɂǂ������?�v�Ƃ̎��₪�A���Ă��� ���ł��ˁB�œK�l�͌l�ɂ���ĈقȂ�o����ς�ʼn���邱�ƂɂȂ�܂����A�P�̖ڈ��� �����܂��B

�ʏ�̐������ꂽ�o�R���ł́A����1�`1.5Km���炢�œo��n�߂܂��B���̃X�s�[�h�ł��\���ԋ� �Ɏh����^���Ă��܂��B���o�Ƃ��Ắh�������1��1���h�ł��B�����āA�����đ����r�炳�Ȃ� ���Ƃ��d�v�ł��B�����r�ꂻ���ɂȂ����瑁�߂ɃX���[�_�E�����܂��B���͐ԋi����є��j �̃G�l���M�[�z�n�������傫�Ȏw�W�ɂȂ�܂��B�זE�����������������ċz�����̏��ɏz ���܂����A��������邱�Ƃ͌������s�\���ōזE���_�f�s���ɂȂ��Ă���A�ԋ͂��Ƃ�蔒 �ɂ��ߓx�Ȋ����������Ă��邱�Ƃ��Ӗ����܂��B���͖��_�f�^���ł����AATP���g�p������� ���_�̕��������E�h�{���⋋���ɑ�ʂ̎_�f��K�v�Ƃ��A�X�ɐԋ��\����������O�͏z�n�S �̂ɏ\���_�f���s���n�点��K�v������A�ԋ��S�J����܂ł�2�d�̎_�f�⋋���K�v�ƂȂ�܂��B �ŏ���10���Ԃ͌����đ��𗐂��Ȃ��悤�ɒ��ӂ��Ȃ�������܂��傤�B��10�����߂��Đg�̂����� ���ď����������݁A�X�ɑ��̗�����Ȃ���ΐԋؑS�J�̐����ł��B���͂��̍ŏ���10���Ԃ��Q���� �����̑��ɑ������܂��B

�ԋؑS�J��͏��X�y�[�X���グ����1.5�`2Km�ɂ��܂��B�Q�j���ȏ�̓y�[�X�I�[�o�[�ɂȂ�܂��� �Œ��ӂ��Ă��������B

�T�D�����ɂ���

�@�g�̂̏�Ԃ�\�������P�̃p�����[�^�Ƃ��Ċ�������܂��B�ԋ�����ɑS�J����Ɛg�̑S�� �����܂�܂��B�Î~�������������߂̕����A���w�������X���[�Y�ɍs���G�l���M�[�������ő� �ɂ��܂��B�������A�����Ȃ肷����Ɗe���w�����Ɉُ�����������߁A������p�ɂ��̉������� �s�����Ƃ͂����m���Ǝv���܂��B������p�ŔM�����ő�̌��ʂ͋C���M�ŁA�畆�\�ʂɏo���� ���������C�ɂȂ�Ƃ��ɍł����ʂ�����܂��B�Ƃ���ŁA�o�R�̏ꍇ�A�R�͍��n�ł��芦���A�Ƃ̈ӎ�������������Ă���l�������̂ł��B�m�� �ɒ���ŋx�e������悤�ȏꍇ�͖h����K�{�ł����A�ŏ����璅����ł���l���������܂��B�� ���S�J���g�̂����܂��Ă������̂܂܂ł���Ɗ����ǂ��Əo�܂����A���������Ă��邽�߂ɔM�� �����������ƂȂ��ĕ��ɕt�����܂��B�g�̂́A�M��������Ȃ��̂Ŕ�����p���s�����Ă���Ɗ��� �����X�Ɋ����o���܂��B�����������ł��ԔG��ɂȂ�ƋC���M���ʂ͂قƂ�NJ��҂ł������z�� �����܂��B������p�͑�ςȃG�l���M�[���g�p���܂��̂ŁA���z���J��Ԃ������o��������Ɣ� �J������C�ɑ����܂��B���̌�A�x�e���ɏ��������Ƃ����ĕ���E���ƁA�ؓ��x�e�Ŕ��M���Ȃ��G �ꂽ���̂��߂Ɉ�C�ɑ̉��������芾�B�����k���܂��B���̈�A�̍s������J�����������邱�Ƃ� �Ȃ�܂��B

�ł͂ǂ�������悢���ł����A�܂��A�X�^�[�g�����甖����S�����܂��B���������Ɗ����邭�炢 �ł��傤�ǂł��B�����āA�P�O�����炢�������Ƃ���ő̂����܂�܂�����i�ԋ��S�J�j�A���� �ꖇ�E���A���������Ă����C���ł���悤�ɂ��܂��B�g���͐����ɂ��Ȃ��h�������ł��B���̏ꍇ�A �V���[�g�p���c�Ƀ|���V���c�P���œo��܂��B�~�ł��قƂ�ǂ��̕�����OK�ł��B�����ɂ��Ă��� ���ǂ��Ƃ����悤�Ȃ�y�[�X�𗎂Ƃ��܂��B�������A���͂��̑O�ɑ�������Ă��܂��܂��B���� �g�̂̏�m��d�v�ȃp�����[�^�ł��̂ŏ�Ɉӎ����A���Ɗ��Ńy�[�X���œK�����܂��傤�B

�x�e���ɂ͋t�ɕ��𒅂�悤�ɂ��A�̉��̒ቺ��h���܂��B�̉���������Ɛ܊p�����ɐԋ����� �Ă���̂�W���Ă��܂��܂�����B

���̂悤�ɏ������ĂĐ�������Ɠ�����O�̂��Ƃł����A���ۂȂ��Ȃ��ł��Ȃ����̂ł��B

�g�o�莞�͔����A�x�e���͌����h��S�����Ă��������B

�U�D�M�A�`�F���W������

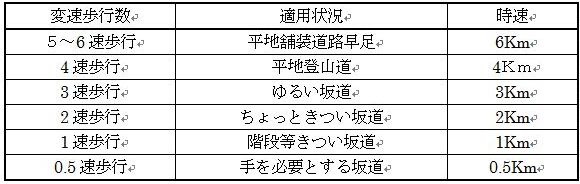

�@�o�R���͒P���ȓo��ł͂Ȃ��A�}��╽�R�A����g���Ă̓o�蓙���ʂȏ�����܂��B�ԋ� �R���X�^���g�ɓ������邽�߂ɂ��ɉ����ăy�[�X������悤�ɂ��܂��傤�B���̃y�[�X�� �������͌��\����̂ł��B�P���ɁA�₪�����Ȃ��Ă�������Ƃ����ăy�[�X���ł��Ȃ��� �̂ł��B������1�̎�@�Ƃ��ĕϑ����s���Ă��܂��傤�B�}�j���A�������ԂŃM�A�`�F���W���� ��܂��ˁB�}��ł�2���ɂ�����LOW�ɂ����肵�G���X�g���N�����Ȃ��悤�ɂ��Ă��܂��B�l�̐g�� �������悤�ɃM�A�`�F���W����2�����s�A1�����s������Ɗy�ɓo��܂��B�g�z���A�f���h���ꑧ�� ���A���̈ꑧ�ʼn����i�ނ�������̂ł��B�₪�}�ɂȂ������͈ꑧ��2���i��2�����s�j�A�X�� �����Ȃ�����1�����s�Ǝg��������Ǝ������_�f�ʂƐi�ރX�s�[�h���ł��܂��B���L�\�� ��̖̂ڈ��ɂȂ�܂��B

3�����s�͋z�|2���A�f�|1���A0.5�����s��1���|2�����Ӗ����܂��B�����Ԃ̃}�j���A������ňӎ��� �đ��߂ɃM�A�`�F���W���s���̂Ɠ��l�ɁA���s�������������O�ɑ��߂ɐ�ւ���Ɗy�ɕ��s�ł� �܂��B�X�s�[�h���ϑ����s�ɍ��킹�Đ�ւ��܂��B���Ў����Ă݂Ă��������B

�V�D�x�e�����

�@�x�e���Ȃ��Ɣ��Ă��܂��A�Ǝv�������ł������͋t�ł��B�L�_�f�^���̐ԋ͗����オ��܂Ŏ� �Ԃ�������܂����A��U�����ɓ����o���Ɣ���m��Ȃ��ؓ��ł��B10���Ԉȏ�z�����邱�Ƃ��� ����A�����ȕϓ���^���Ȃ�����Q�`3���Ԃ͂قƂ�ǔ��Ȃ������܂��B�t�ɋx�܂���ƁA�ŏ��� ���s�Ɠ��l�ɗ����グ��̂�10���ȏ�̍ċN���K�v�ł��������ēx�g�p���Ȃ���Ȃ�Ȃ���J�� ���߂錋�ʂɂȂ�܂��B�]���āA���Ȃ��Ƃ�1���Ԉȏ�͋x�e�����Ȃ��悤�ɂ��܂��傤�B�x�e���� ��ꍇ�ł��A�g�̂��₳�Ȃ��悤�Ɍ��������A�ł���ΐ��E�����̕⋋���x�ɂ��Ē����o�����������A ��J�����Ȃ��ł��B�ďo���̎��ɂ͍ŏ��Ɠ��l�ɏ\���ԋ������ɖ�����������Ȃ��悤�ɐS�� ���܂��傤�B�x�e�͒���ŐH�������Ȃ�����������̂��œK�ł��B�@�ȏ�A�o�R�ł̔��Ȃ��R�c5�������܂Ƃ߂܂������A���H���ĉ���邱�Ƃ��厖�ł��B����5���� �łт����肷�邭�炢�����������ɒ���ɗ��Ă܂��̂ő̌����Ă݂Ă��������B

���������ǂ݂����������肪�Ƃ��������܂��B�����A�b�v�f�[�g���Ă��������Ǝv���܂��̂� �������������ǂ��肢�������܂��B